Articles associés

Mautern la romaine et danubienne (Wachau)

Article classé dans : Villes et villages

Dürnstein (étymologiquement pierre sèche, aride soit une forteresse sur une roche aride ce qui est d’ailleurs bien la réalité mais sur la roche aride et pentue pousse un vignoble qui donne des vins sublimes), petite cité de la rive gauche du Danube autrichien, située au PK 2009, entre l’abbaye bénédictine de Melk et Krems/Stein et bénéficiant d’un emplacement exceptionnel au coeur de la Wachau, est un modèle de restauration réussie. Les façades médiévales et Renaissance de l’Hôtel de ville et des maisons de la ruelle principale contrastent avec l’effervescence de son abbaye augustinienne et son « doigt de Dieu » (son clocher) fondée au début du XVe siècle (1410) et dont les bâtiments furent remaniés et baroquisés à la demande de son abbé principal, Hieronymus Übelbacher (1674-1740) entre 1715 et 1733 par les plus grands architectes autrichiens de l’époque, Jakob Prandtauer (1660-1726) son neveu Josef Munggenast (1680-1741) et Matthias Steinl (1644-1727).

Les lieux sont colonisés par les hommes dès la période néolithique et l’âge du bronze ainsi que de nombreuses autres places favorables des rives du Danube. Le domaine de Dürnstein est donné par le Duc de Bavière Henri IV, futur empereur du Saint Empire Germanique (1014-1024) sous le nom d’Henri II le Saint au couvent bénédictin bavarois de Tergernsee au bord du lac du même nom.

Dürnstein, photo droits réservés

Une première église paroissiale est édifiée au XIIIe siècle. Elle est consacrée à sainte-Cunégonde (vers 975-1033/1039), femme de Henri II. Cette église sera en grande partie démolie en 1803. Les éléments restant, la tour et un mur de la nef forment avec le petit cimetière du XIVe siècle et les remparts un ensemble de construction médiévale entièrement préservé.

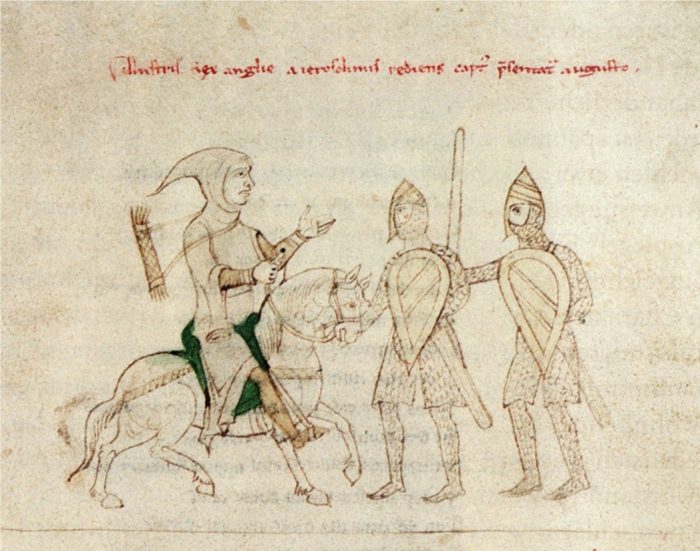

La forteresse, construite dans les années 1150 par Albero III von Kuenring (vers 1115-1182) aurait servi de prison à Richard Coeur-de-Lion. Celui-ci se serait fait surprendre, arrêter en automne 1192 près de Vienne puis enfermer à Dürnstein au retour de la troisième croisade en Palestine par le duc Léopold V d’Autriche dit « Le vertueux » (1157-1194 ) qu’il avait précédemment humilié lors du siège de Jérusalem.

La capture de Richard-Cœur-de-Lion, enluminure extraite du Liber ad honorem Augusti, 1197, sources Wikipedia

La légende raconte que ce serait son fidèle trouvère Blondel qui aurait retrouvé son souverain après des mois de recherches. Elle est détruite en représailles par le duc d’Autriche et de Styrie, Frédéric II de Babenberg (1211-1246) vers 1730-1731, en conflit avec Hadmar III (vers 1185-1231) et son frère Heinrich (1185-1233), surnommés « les chiens de Kuenring » qui possèdent également les forteresses voisines de Spitz et d’Aggstein sur le Danube depuis laquelle ils commentent de nombreuses exactions et rançonnent les bateaux de commerce sur le Danube en entravant la navigation du fleuve à l’aide d’une lourde chaine en fer.

La forteresse de Dürnstein où aurait été enfermé Richard-Coeur-de-Lion, photo © Danube-culture, droits réservés

Albero V de Kuenring (vers 1215-1260), fils de Hamar III, reste malgré tout en possession de Dürnstein. Tentant de racheter le comportement de son père et de son oncle, il y fonde une paroisse en 1240 et Leutold I (1243-1312), son fils aîné, fait don en 1289 à l’ordre des Clarisses d’un terrain au bord du fleuve pour la construction d’un couvent qui sera achevé en 1294. Fermé en 1575 au temps de la Réforme, les bâtiments seront rénovés et transformés, à la demande de Hieronymus Übelbacher (1674-1740), abbé du monastère des chanoines augustins de Dürnstein, en grenier à grain par l’architecte Jakob Prandtauer (1660-1726) en 1715-17163. Le bâtiment est ensuite vendu en 1820 puis devient la possession de la famille Thierry qui l’aménage en hôtel de luxe (1884) et dont les descendants en sont toujours les propriétaires .

L’ancienne église du couvent des Clarisses qui fut transformée en grenier à grain par l’architecte Jakob Prandtauer au début du XVIIIe siècle, photo © Danube-culture, droits réservés

Avec la mort de Leutold III, sans descendant en 1355 s’éteint la dynastie des Kuenring de Dürnstein. Dürnstein devient successivement la propriété des Seigneurs de Maissau, du duc Albrecht IV d’Autriche (1377-1404), d’Ulrich von Eitzing (1395-1460) et revient aux seigneurs de Zelking en 1609. Dürnstein a été pillée à deux reprises par les Hussites (1428 et 1432), assiégée par les armées impériales en 1458, dévastée par les troupes hongroises de Matthias Corvin en 1477 et 1485, détruite par un incendie en 1551 et occupée en 1645 pendant la guerre de trente ans par les Suédois du général Torstenson (1603-1651) qui aménage la forteresse puis la fait sauter au moment de leur repli après avoir échoué à s’emparer de Vienne. C’est à Dürnstein que l’empereur Léopold Ier de Habsbourg apprend en 1683 la fin du siège de Vienne, la défaite des Ottomans et la libération de la ville.

Le clocher de l’église paroissiale du couvent des Augustins surnommé « le doigt de Dieu », photo Danube-culture, droits réservés

Le clocher bleu et blanc surnommé « le doigt de Dieu » de l’église paroissiale sainte-Marie-de-l’Assomption, oeuvre des architectes Matthias Steinl (1644-1727) et Josef Mungennast (1680-1741) datant des années 1728-1733 tourné vers le Danube comme pour protéger et encourager les bateliers d’autrefois, les nombreux pèlerins ou autres voyageurs qui se risquaient à descendre le fleuve sur des embarcations parfois difficiles à manoeuvrer, est avec l’abbaye de Melk (rive droite) emblématique de la région de Wachau.

L’église sainte-Marie fait partie du monastère des chanoines augustins construit en 1410 par Otto IV von Maissau (?-1440) sur l’emplacement d’une chapelle dédiée à la Sainte Vierge, à saint-Laurent et saint-André (1372). Les bâtiments sont rénovés en style baroque par Jakob Prandtauer assisté de son neveu Josef Mungennast et de Matthias Steinl entre 1715 et 1733.

L’intérieur de l’église est d’une étonnante luminosité malgré un décor chargé et tout en relief. La voute a été réalisée par l’artiste de la cour Santino Bassi, l’autel par Carl Haringer, le tabernacle en forme de globe en bois, décoré de 44 scènes de la vie de Jésus est vraisemblablement l’oeuvre de Johann Schmidt père de même que les reliefs dorés de la chaire et la plupart des autres sculptures de l’abbaye et de son église. Son fils Martin Johann Schmidt, connu sous le nom de Kremser Schmidt (Schmidt de Krems, 1718-1801) a peint les retables de sainte-Monique et sainte-Catherine des deux chapelles latérales du milieu.

Le peintre Martin Johann Schmidt dit Kremser-Schmidt (1718-1801), 1790

La petite plaine avoisinante fut aussi le lieu en 1805 d’une sévère bataille pendant la campagne entre les troupes russes et une partie des troupes napoléoniennes en nombre largement inférieur. Il semblerait que ce soit le seul affrontement perdu par les armées françaises à l’occasion de cette campagne d’Autriche avec la bataille d’Aspern, également sur la rive gauche du Danube.

Plaque commémorative au centre de Dürnstein en l’honneur du courage des soldats napoléoniens, photo © Danube-culture, droits réservés, photo © Danube-culture, droits réservés

Le Maréchal Mortier (1768-1835), maréchal d’Empire, duc de Trévise, dont les troupes sont vaillantes mais débordées par les armées de la coalition alliée austro-russe (les troupes russes du Maréchal Kutusov) doit s’enfuir avec quelques-uns de ses soldats à bord d’embarcations jusqu’à Krems en aval.

On peut dire que de manière générale le Danube (souvent en crue) n’a pas été l’allié de Napoléon durant ses campagnes de 1805 et 1809 mais les équipages des ponts de son armée ont fait preuve d’un savoir-faire exceptionnel et largement contribué aux succès des armées françaises.

La vue sur le Danube depuis la terrasse de l’église paroissiale sainte-Marie, photo © Danube-culture, droits réservés

La Wachau bénéficie d’un microclimat particulièrement favorable et généreux pour certaines cultures ce que ne manque pas de signaler immanquablement tous les guides et les brochures touristiques autrichiennes et étrangères ce qui a pour effet d’attirer une foule de visiteurs de plus en plus nombreux. Les vergers d’abricotiers (Marillen) s’épanouissent particulièrement sur les rives du Danube. Quand aux vignobles vertigineusement pentus mais prodigues en grands crus, les hommes les ont fait grimper les coteaux sur la rive gauche favorablement orientée jusqu’aux lisières de la forêt.

Le « vaisseau de Troie »

En 1231, les Kuenringer menèrent une révolte ministérielle contre le duc de Babenberg, Frédéric II, dit « le belliqueux », parce que celui-ci exemptait les monastères et les villes d’impôts, mais en contrepartie, il imposait des charges plus lourdes aux nobles. Frédéric II réprima la révolte et détruisit les châteaux de Weitra, Aggstein et Dürnstein. Dürnstein, la forteresse la plus puissante du duché, ne put être conquise que par une ruse de guerre : Comme Hadmar de Kueringe III bloquait régulièrement le Danube avec une lourde chaîne pour arrêter et rançonner les bateaux de commerce, Frédéric le Belliqueux arma en secret à Ratisbonne un bateau de commerce avec de nombreux chevaliers, ce qui permit de capturer Hadmar, qui dut ainsi livrer le château et la ville de Dürnstein au duc de Babenberg. Le donjon, c’est-à-dire la tour de défense la plus haute et la plus solide, fut détruit par les troupes du duc.

La suprématie des Kuenringer dans le duché fut dès lors anéantie. Par la suite, ils furent également appelés « chevaliers pillards », bien que leur révolte fut politique. Leur position de pouvoir était depuis longtemps une épine dans le pied des Babenberg. Avec leurs forteresses modernes et puissantes d’Aggstein et de Dürnstein, ils dominaient le cours du Danube en Wachau et pouvaient contrôler le trafic fluvial. Depuis leur château de Weitra, ils exerçaient en outre leur influence politique dans tout le Waldviertel et jusque loin en Bohême.

Dès la fondation du royaume des Babenberg, la stratégie des nouveaux seigneurs du « Saint Empire romain germanique » avait été de réduire la noblesse locale à l’impuissance et de modifier les structures ecclésiastiques en faisant appel à de nouveaux ordres religieux. Les petites familles de la nobleses, comme les seigneurs de Lengenbach, furent tout d’abord victimes de cette politique, tandis qu’il leur fallut d’abord s’accommoder des Kuenringer en raison de leur puissance, car les princes du pays, comme Léopold V, participèrent aux croisades, ce qui affaiblit tout d’abord leur position politique intérieure. La révolte de la noblesse menée par les Kuenringer fut donc une occasion bienvenue pour les Babenberg de stabiliser son territoire en réprimant la révolte. Comme les Kuenringer étaient en outre des partisans d’Ottokar II de Bohême, ils perdirent leur influence politique dès le début du règne des Habsbourg en Autriche.

Après l’extinction de la lignée de Dürnstein en 1355, le fief revient au duc Albrecht II. À l’époque de la Réforme, la lignée de Weitra se convertit au protestantisme et s’éteignit en 1598. Le château, détruit par les Suédois en 1645, est depuis la propriété de la famille Starhemberg.

Eric Baude pour Danube-culture, © droits réservés, mis à jour décembre 2023