Articles associés

Les 10 pays riverains du Danube

Article classé dans : Géographie hydrographie, cartographie, climatologie, géologie

T. W. Adorno : « Au Danube-Auen », un jour de semaine…

Article classé dans : Littérature

Les Celtes et le Danube : migrations et connivence !

L’histoire des nombreuses migrations celtes dans l’espace danubien et au-delà est fascinante d’autant que le terme de Danube pourrait probablement provenir, comme de nombreux autres noms d’hydronymes, de la langue celte, un des langages européens parmi les plus anciens. Aucun peuple n’a poussé sans doute aussi loin la divinisation des fleuves et des rivières que les Celtes. Mais on ne peut malheureusement s’appuyer sur aucune source écrite directe pour décrire cette brillante civilisation celte préhistorique, ces peuples et leurs druides, bien que connaissant l’écriture, ayant préféré s’appuyer sur la transmission orale pour diffuser leur culture. Seules les importantes découvertes archéologiques des 30 dernières années ont permis de voir l’histoire et les pratiques celtiques sous un nouvel éclairage.

Des populations celtes en provenance à l’origine du continent asiatique, de la région de l’Altaï (Bertrand Le Tourneau en fait remonter l’origine à 8600 av. J.-C.) ont tout d’abord avoir émigré vers l’Ouest, le continent européen et remonté les vallées des grands fleuves comme le Danube puis peuplé une grande partie du territoire européen. Elles trouvent déjà au bord de ce fleuve, dans les Portes-de-Fer, des berceaux de civilisations mésolithiques et néolitihiques élaborées comme en témoignent les sites archéologiques de Lepinski Vir (VIe siècle av. J.-C.) et de Vinča (5000-3800 av. J.-C.). La majorité de ce continent aurait ainsi été conquise une première fois par des tributs celtiques eurasiennes à une période de la préhistoire et on peut parler d’une « domination » celte sur l’ensemble du Danube plusieurs millénaires avant celle de Rome, une toute autre domination puisque celle-ci prendra la forme d’un empire unifié.

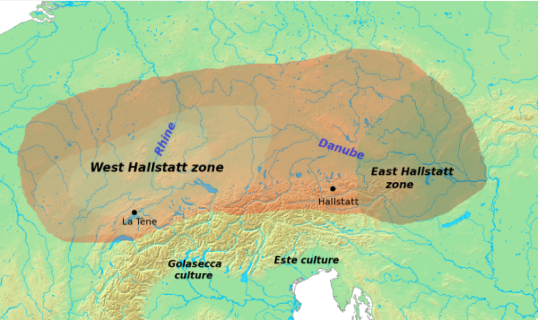

Sources : the Hallstatt culture. See e.g. John T. Koch, Celtic Culture: A Historical Encyclopedia (2006), p. 888 [1]; Atlas of the Celtic World, by John Haywood; London Thames & Hudson Ltd., 2001, pp.30-37.

On rencontre encore de nombreux témoignages de la présence celtique sur des sites privilégiés des rives du grand fleuve ou à proximité, en particulier sur les Haut et Moyen-Danube grâce aux oppidum, aux nécropoles, résidences et tombe princière, tumuli, trésors et monnaies de l’âges du bronze moyen et du premier âge du Fer de Heuneburg (Bade-Wurtemberg, principalement VIIe-Ve siècle av. J.-C), Villingen-Schweningen ( tumulus préceltique de la colline du Magdalenenberg), Manching (Haute-Bavière) qui fut la capitale de la tribut celte des Vendéliques, au confluent de la Paar avec le Danube, fondé au IIIe siècle av. J.-C. et qui bénéficiait d’un port (les Celtes naviguaient sur le Danube), Kelheim (Michelsberg), Passau (Oppidum Boiodurum avec un port), Mitterkirchen (Haute-Autriche), Hainburg (Autriche), Rusovce, (Bratislava, Slovaquie), Szentendre (Hongrie), en Serbie comme à Taurunum (Zemun), Singidunum (centre du territoire Sava-Danube des grands Scordiques), Karaburma (Belgrade), Pećine (Kostolac, rive droite), près de Viminacium au confluent de la Mlava avec le Danube (Viminacium deviendra un camp de base romain ultérieurement puis la capitale de la province de Mésie supérieure du Ier au IVe siècle) et en aval de Belgrade, principalement le long du Danube, voie commerciale, jusqu’au delà des Portes-de-Fer (petits Scordiques), séparant les Daces au nord des Thraces au sud.

Reconstitution partielle d’un oppidum celtique au sommet du Braunsberg dominant le Danube (rive droite, Basse-Autriche), photo droits réservés

Les lieux de pratique des traditions et cérémonies celtes auxquelles sont souvent venus se superposer d’autres coutumes païennes romaines et populaires ont été de nombreuses fois réinvestis ultérieurement et (volontairement) par les églises chrétiennes.

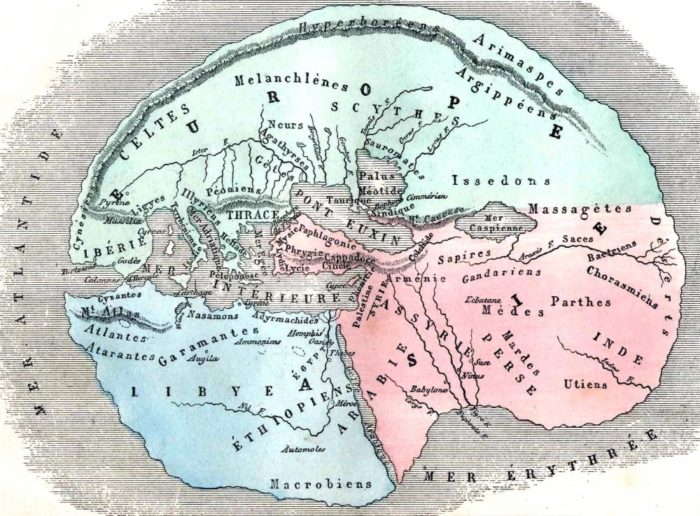

La carte du monde vu par Hérodote (Jules Figuier 1884) : » le Danube prend sa source chez les Celtes »

Rappelons encore que l’ historien grec Hérodote affirme que « Le Danube prend sa source au pays des Celtes ». Quant aux Grecs dont nous avons quelques témoignages sur ces populations à plusieurs reprises migratrices grâce aux historiens romains, ils désignaient les Celtes qu’ils ne connaissaient guère et décrivent grossièrement, sous les noms de « Keltoi » (cavaliers) et de « Galatai » ce qui est une des étymologies possibles du nom de Galaţi, ville roumaine sur le Danube et d’un quartier d’Istanbul.

Diorama de la construction de l’oppidum d’Heuneburg au début du VIe siècle av. J.-C., musée de Heuneburg, source Wikipedia

« Au IVe siècle avant J.-C., L’Europe centrale est le théâtre de l’une des plus spectaculaire des migrations celtiques. En une succession de vagues, des Celtes venus de Gaule, de Suisse et d’Allemagne atteignent la vallée du moyen Danube. Mêlés à d’autres contingents celtiques issus de Bohême et de Moravie, ces migrants se déploient dans toutes les directions ; en deux ou trois générations, ils occupent l’ouest de la Hongrie, la Slovaquie et le Sud de la Pologne. À la fin du IVe et à la fin du IIIe siècle, la conquête se fait encore plus rapide ; le temps d’une génération, les Celtes atteignent les Carpates, occupent toute la Hongrie, l’ouest de la Roumanie, la Croatie et la Serbie d’aujourd’hui.

« Boule de Noël » en or appartenant à la chambre funéraire d’une princesse celte de Heuneburg (vers 580 av. J-C.)

Cette expansion est d’abord le fait de peuples entiers dont le départ se traduit par l’abandon de territoires en Gaule et en Bohême. À la fin du IVe siècle, rien de semblable ; quand le mouvement de conquête reprend, toujours avec de gros effectifs, il semble que le rassemblement des nouveaux émigrants ait été organisé sur des bases nouvelles : non par tribus ou par peuples entiers, mais par un recrutement opéré sur plusieurs peuples celtes d’où se détachent un certain nombre de bandes armées qui arrivent avec leurs charriots portant femmes et enfants.

Vers 280 a lieu l’ultime épisode de la « Grande Expédition ». Au confluent du Danube et de la (Velika) Morava (Serbie), se forme un gigantesque campement. De là une centaine de milliers de guerriers, suivis de leurs charriots, gagne rapidement le sud des Balkans. Le royaume de Macédoine est envahi, son armée écrasée, son roi fait prisonnier et décapité. Les envahisseurs se divisent alors en plusieurs corps. Le plus important, commandé par un chef nommé Brennos (mort vers 279), traverse la Grèce. Au prix de lourdes pertes, il parvient devant Delphes, le plus illustre et le plus riche des sanctuaires helléniques. L’hiver commence ; les Grecs et leur roi Antigone II Menatas livrent alors un combat désespéré et repoussent les envahisseurs . Quelques jours plus tard, une partie de l’armée des Celtes, très affaiblie et privée de son chef qui se suicide, repart vers le nord et ses territoires danubiens d’origine. « Un de leurs corps s’établit au confluent du Danube et de la Save, et prit le nom de Scordique. »1 Que s’est-il passé ? Les Grecs ont fait état de l’aide du dieu Apollon, le maître du sanctuaire, et de son intervention miraculeuse. Y a-t-il eu un tremblement de terre ? Une tempête de neige et de glace décimant une armée affaiblie ? Les Celtes ont-ils eu le temps de piller les trésors du sanctuaire ? Autant de questions qui restent encore aujourd’hui comme tant d’autres à propos des Celtes sans réponse.

Les survivants repartis vers la vallée du Danube, il ne demeure en Thrace qu’une dizaine de milliers de combattants qui ne cessent de guerroyer. Suivis de leurs famille, ils se rapprochent du Bosphore et de la mer de Marmara. Certains d’entre eux sont recrutés comme mercenaires par le roi grec Nicodème et pénètrent en Asie mineure pour aller finalement s’installer au coeur de l’Anatolie sur une territoire qui prendra le nom de Galatie. Les Galates poseront longtemps de graves problèmes aux cités grecques puis seront battus par le roi séleucide Antioche Ier Sôter (325-261 av. J.-C.) et seront finalement soumis par les romains qui en font leurs alliés.

Les Celtes Boïens revenus d’Italie et de Bohême-Moravie reconquièrent provisoirement la vallée du Moyen-Danube au début du IIe siècle av. J.-C. et prennent, avec l’organisation de l’oppidum de Bratislava, la maîtrise de la route dite de l’ambre, qui, de la Baltique, rejoint le nord de l’Adriatique. Ils vont être peu de temps après eux aussi comme les Scordiques, confrontés à la menace des Daces qui finissent par les vaincre et feront provisoirement du territoire boïen sud-danubien un désert.

Les Celtes installés dans le bassin danubien et notamment sur le territoire de la Dacie (les Roumains ont été celtes bien avant d’être latins…) subiront, après les Daces, les attaques des Germains et enfin de Rome qui soumettra la rive méridionale du Danube en 12 avant J.-C.

Eric Baude, mis à jour novembre 2023 Danube-culture, © droits réservés

Sources :

BIRKHAN, Helmut, Kelten-Einfälle an der Donau, Akten des Vierten Symposiums deutschsprachiger Keltologinnen und Keltologen Linz/Donau, 17.-21. Juli 2005, Verlag VÖAW, 2007

ELUÈRE, Christiane, L’Europe des Celtes, Collection « Découvertes Gallimard » , Réunion des musées nationaux, Paris, 1999

KRUTA, Venceslas, Les Celtes, histoire et dictionnaire. Des origines à la romanisation et au christianisme. Collection « Bouquins », Éditions Robert Laffon, Paris, 2000

LE TOURNEAU, Bertrand, Nouvelle histoire des Celtes, tome II, : conquête de l’ancien nouveau monde et renaissance Celtique, Éditions Baudelaire, ?, 2017

LE TOURNEAU, Bertrand, Nouvelle histoire des Celtes, de l’Altaï à l’Occident, des millénaires d’histoire, Baudelaire, ?, 2012

MEULEAU, Maurice, Les Celtes en Europe, Éditions Ouest-France, Rennes, 2011

POPOVIĆ, Petar, « Les Celtes du Danube », in Civilisations du Danube, dossiers d’Archéologie N° 220, février 1997, pp. 52-59

SZABÓ Miklós, « Celticité danubienne », in : Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, tome 119, n°1. 2007. Antiquité. pp. 5-15, www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_2007_num_119_1_10321

Civilisations du Danube, dossiers d’Archéologie N° 220, février 1997

« Dossiers coordonnés par Dragoslav SREJOVIĆ, professeur à l’Université de Belgrade et membre titulaire de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts ainsi que par Emilia Masson, chargée de recherches au CNRS. Ces dossiers réunissent des articles sur les premières civilisations du Danube. Où l’on parle des celtes, des migrations européennes, de l’invasion et de l’expansion danubienne, du Danube comme artère centrale de l’Europe, comme frontière entre monde civilisé et monde barbare, de culture néolithique, de Lepenski Vir, du Limes et des empereurs romains des bords du fleuve ».

www.franziskanermuseum.de

www.museum-manching.de

www.heuneburg.de/freilichtmuseum-6/

www.archaeologisches-museum-kelheim.de

www.keltendorf-mitterkirchen.at

www.arbre-celtique.com/encyclopedie/fleuves-rivieres-179.html