Articles associés

Peintres du Danube : Gyula (Julius) Háry (1864-1946), Hongrie

Article classé dans : Peinture, gravure...

Quand la peinture se fait le lieu de la rencontre subtile et féconde entre les paysages et l’environnement du grand fleuve avec l’histoire des hommes.

Comment parler du fleuve, des contrées qu’il traverse, de l’atmosphère engendrée par sa présence sans faire référence à cette étonnante et envoutante école de peinture dite « du Danube » qui s’épanouit sur ses rives ou à proximité au sein de la Renaissance culturelle allemande ? Deux ou trois noms de peintres, Lucas Cranach l’Ancien (1472-1553), Albrecht Altdorfer (1480-1538), originaire d’Amberg sur la Vils, à l’est de Nuremberg qui s’installera par la suite à Ratisbonne, en sera élu bourgmestre en 1528 (fonction qu’il préfère toutefois prudemment décliner en raison de ses nombreuses activités artistiques) et Wolf Huber (1485-1553), jaillissent de ce courant pictural et en sont les représentants les plus connus. Si le nom de Cranach l’Ancien est passé sans encombre à la postérité, celui d’Altdorfer ne perdurera après sa mort qu’au sein d’un cercle restreint d’admirateurs de Ratisbonne et peut-être aussi grâce à la réalisation de son retable illustrant la Passion du Christ pour l’abbaye des Augustins de Saint-Florian en Haute-Autriche. Le destin de ce peintre, reconnu et fort apprécié de son vivant et qu’on ne redécouvre qu’aujourd’hui fut de rester pendant plusieurs siècles dans l’ombre de son contemporain de Nuremberg, Albrecht Dürer (1471-1528) et de Hans Holbein l’Ancien (vers 1465-1424), né à Augsburg.

La magie des somptueux paysages danubiens et alpins avec leur nature dense, étonnement foisonnante et colorée, contrastée, la lumière jouant sans cesse avec l’ombre sur les reliefs montagneux comme pour en exacerber la présence et rehausser l’intensité du sujet, sert bien plus que de support, elle donne souvent la tonalité de la mise en scène dans laquelle se déroulent les grandes scènes religieuses comme les Nativités, Crucifixions, Résurrections, Fuites en Égypte, Martyres ou autres épisodes historiques des Écritures saintes et de l’Antiquité.

« L’École du Danube »

L’écrivain britannique Patrick Leigh Fermor consacre dans le chapitre « Le Danube : Ô saisons, Ô châteaux, Le temps des offrandes » de son passionnant récit de voyage Dans la nuit et le vent, À pied de Londres à Constantinople, un passage à cette « École du Danube » faisant en particulier un éloge enthousiaste d’Albrecht Altdorfer.

« Tout en longeant le Danube, je traversais, sans le savoir, une sous-division mineure mais importante de l’histoire de l’art. « L’école du Danube », terme arbitraire qui ne saurait se passer de guillemets, couvre exactement la période dont nous parlions à l’instant et englobe, du point de vue géographique, le bassin du Danube de Regensburg à Vienne, une partie de la Bohême au nord jusqu’à Prague et au sud les pentes des Alpes, du Tyrol à la Basse-Autriche. Dürer et Holbein, bien qu’originaires des villes quasi-danubiennes de Nuremberg et Augsbourg, n’en font pas partie : l’un est trop universel, l’autre peut-être trop sophistiqué ou trop vieux d’une décennie ou deux. Grünewald1, lui, se situe un peu trop à l’ouest et sa présence est requise dans une école du Rhin tout aussi artificielle, sans quoi il s’y incorporerait à merveille. Cela nous laisse Cranach2 et Altdorfer3 : danubiennes étoiles de première grandeur au milieu de pléiades de maîtres régionaux plus obscurs.

Albrecht Altdorfer (Ratisbonne ? vers 1480-1540), autoportrait, vers 1530 xylographie, Galerie des portraits, Ratisbonne

Plus j’en découvrais les peintures, plus je détestais Cranach. Ces friponnes blondes et équivoques, campées dans leur voile de mousseline sur un arrière-plan sombre, étaient déjà assez inquiétantes et bizarres ; mais, associées au sadisme de ses scènes de martyre, elles devenaient franchement sinistres ; cette réflexion en inspirait directement une autre : le goût du détail cru chez les maîtres mineurs de l’école du Danube n’était-il pas, si on l’analysait à fond, un indice révélateur de tout ce que le réalisme allemand a de morbide ?

Lucas Cranach dit l’ancien, Les Amoureux, huile sur panneau de bois, vers 1489, collection da la Fondation Bemberg, photo domaine public

Certains de ces tableaux de l’école du Danube sont merveilleux. D’autres sont émouvants ou simplement touchants et séduisants, séduction qui, pour un profane comme moi, n’avait rien à voir avec leurs progrès techniques renaissants auxquels je n’entendais rien. Du reste, ce qui me ravissait en eux, c’était précisément cette atmosphère médiévale et de Haute-Allemagne qui en modifiait complètement la tonalité Renaissance : je veux parler du vert émeraude du gazon, par exemple, de la sève verte des bois, des forêts sombres de conifères et des pitons boisés de calcaire jurassique ; les fonds abondaient en pics neigeux – aperçus lointains, sans nul doute du Grossglockner4, du Reifhorn5, du Zugspitze6 et du Wildspitze7.

Wolf Huber (1485-1553), La fuite en Égypte dans un décor et une atmosphère de montagnes, de rochers escarpés et de forêts alpines typique de « l’ École du Danube », vers 1525-1530, photo domaine public

Tels sont les paysages où prennent place la fuite en Égypte, le voyage des Mages et où serpentent les sentiers de Cana et de Béthanie8 ! Une grange au toit de chaume plein de trous abrite la Nativité dans une clairière alpestre. Quant aux Transfigurations, aux Tentations, aux Crucifixions et aux Résurrections, elles sont campées dans un décor de pommes de pin, d’edelweiss et de gentianes. Les personnages peints par Wolf Huber9 sont des filles de la campagne souabe, de vieux bonshommes aux mines effarées et aux barbes en broussaille, de braves types aux joues pleines, des vieilles aux têtes flétries de pomme sauvage, de jeunes laboureurs éberlués ou des bûcherons intrigués – une bande de paysans du Danube, renforcés en coulisse par une foule entière de péquenauds. Les scènes qu’il présente ont un charme immense. Il ne s’agit nullement d’art naïf : l’équilibre y est si bien ménagé entre la rusticité et la sophistication qu’on se croirait assis sur une bûche sous un ciel nordique à s’entendre raconter en chuchotements émerveillés et pressants les évènements de l’Écriture. Elle font le même effet que les contes populaires dans leur gangue dialectale souabe, tyrolienne, bavaroise ou de Haute-Autriche.

Tout ce qui, dans ces tableaux, est rustique et simple est craint de vérité : la terre y est partout sensible et convaincante et règne de pair avec une piété bouleversante. Mais, à moins d’imaginer que les bois et les fourrés abritent des farfadets, il y a peu de choses qui trahissent un sentiment spirituel ou surnaturel dans ces scènes – sauf si l’on donne une acception différente à ces deux mots. C’est ainsi, par exemple, que, dans quelques-uns de de ces tableaux ou panneaux, les lois de la gravité semblent exercer une attraction surnaturelle. Les anges, à la différence de leurs aériens congénères d’Italie ou de Flandres, s’y montrent de piètres voleurs, fort malhabiles à rester longtemps dans le ciel. Les traits sévères de bourgmestre du petit Jésus ont parfois la férocité d’un Hercule au berceau en train d’étrangler les serpents. Il paraît plus lourd que la plupart des bébés mortels.

Dès qu’on s’est aperçu de ces symptômes, tout commence à se gâter, d’une manière assez difficile à décrire. Les complexions se font pâteuses et graisseuses, les yeux rétrécissent jusqu’à devenir des fentes malignes et mauvaises où luisent des étincelles de folies. Le milieu des visages est à la fois flasque et contracté, comme si un mauvais régime avait prématurément pourri toutes leurs dents et il n’est pas rare que les traits se gauchissent, sans raison apparente : les nez se tordent, les yeux se brouillent, les bouches restent béantes comme celles des bonhommes de neige ou des idiots de village. Cette envahissante dégradation a quelque chose d’énigmatique et d’inexplicable. Elle est indépendante de la sainteté ou de la vilenie du personnage concerné et ne résulte évidemment pas d’un manque de technique du peintre. On serait plutôt tenté de l’attribuer à une toxine d’instabilité et de corruption qui aurait envahi le cerveau de l’artiste.

Cela n’est rien encore comparé à ce qui se passe quand, abandonnant les scènes pastorales, ils se consacrent à la peinture des martyres. Ces tableaux sont tout le contraire des scènes byzantines équivalentes où le bourreau et sa victimes abordent une expression identique de détachement bienveillant ; le bourreau, artisan de béatitude quand il brandit une épée qui est aussi la clé de la salvation, a un droit égal à notre approbation. Et bien que les Italiens ne rivalisent pas avec ce renoncement dans leurs martyres, leur sens du sacré et de la dignité intègre les deux acteurs dans une grandiose chorégraphie et un cérémonial qui écartent l’horrible.

Il en va autrement chez les Allemands. Des brutes épaisses et mal rasées, aux cuirasses tordues, aux basques pendantes et aux braguettes à moitié ouvertes, viennent apparemment de quitter la Hofbräuhaus, puant la bière et la choucroute, et toutes prêtes à battre à mort quelqu’un. Ils trouvent une victime et lui tombent dessus. L’oeil mauvais, découvrant leurs dents, tirant la langue, ils suent bientôt à gauche gouttes. Ces palefreniers, bouchers, tonneliers, apprentis et lansquenets dans leurs fanfreluches moisissantes sont de remarquables tortionnaires : ils savent tordre les membres, lapider, fouetter, énucléer et décapiter, ils manient à la perfection leurs outils rutilants et savourent leur tâche. Sans doute les fenêtres du peintre donnaient-elles sur un échafaud où la roue, le billot et le gibet attiraient de nombreuses foules. Certains détails, plus rares chez d’autres peintres, reviennent ici avec une grande régularité. Quatre bourreaux baraqués, s’aidant de pieux entrecroisés qui plient sous leur poids, enfoncent de force une énorme couronne d’épines sur la tête de leur victime tandis qu’un cinquième l’y aplatit à l’aide d’un tabouret. Un autre se prépare à donner les verges : il plaque une botte dans le creux du dos de sa victime pour mieux tirer les poignets ligotés jusqu’à ce que les veines fassent saillie. Quant aux lourdes verges de bouleau, ils n’ont pas trop des deux mains pour les soulever : rameaux brisés et fléaux déchiquetés ne tardent pas à joncher le sol. On a d’abord l’impression que le corps torturé a subi une attaques de puces. Un peu plus tard, il est piqueté de centaines d’épines fichées dans la chair comme les taches d’une fourrure d’ocelot. Enfin, après mille sévices, la carcasse moribonde est clouée et hissée entre deux brigands ventripotents dont les jambes cassées ont l’air de bâtons sanguinolents. La crois elle-même vient apporter la dernière touche à ce tableau d’atrocités. Elle est constituée de poutres de chêne et de bouleau mal dégrossies et déchiquetées qu’on a si mal assemblées qu’elles plient sous le poids de la victime et menacent de s’écrouler tandis que la loi de la gravité décuplée, dont j’ai déjà parlé, agrandit les déchirures des clous, disloque les doigts et leur donne l’aspect de pattes d’araignée. Les blessures suppurent, les os pointent à travers la chair et les lèvres grises, plissées autour des dents, grimacent dans un spasme de douleur. Le corps, mutilé, déshonoré et pendu, se fige dans la rigor mortis. Il peint, comme dit Huysmans10 dans sa description du retable de Grünewald à Colmar, « comme un bandit, comme un chien ». Les blessures bleuissent, il y a des relents de gangrène et de putréfaction dans l’air.

Pourtant, très paradoxalement, Grünewald n’appartient pas à la catégorie à laquelle je pense. La carcasse constellée d’épines clouée sur la croix obéit à une vieille formule : l’horreur est extrême mais grâce à l’intensité déchirante de la mère et des disciples éplorés, grâce à une trait de génie salvateur, le sentiment qui prévaut est dramatique et tragique11, hissant ce retable — du moins à mes yeux — au niveau de l’extraordinaire poème composé sur la Passion par son contemporain exact, en Angleterre : Skelton12.

Mathias Grünewald (vers 1480-1530), retable d’Issenheim en position fermé, 1412-1416, huile sur panneau de bois, Musée Unterlinden, Colmar, photo domaine public

Les critiques et les apologistes de cet art attribuent sa cruauté à la sauvagerie de la jacquerie paysanne de 1523. Assurément, il est peu d’Allemands du Sud que ce conflit, résultante de la crise religieuse, n’ait ébranlés. Même si certains de ces tableaux sont antérieurs — dont, par exemple, le retable d’Issenheim, peint dix ans auparavant — il est fort probable que la cruauté de l’époque a influencé la peinture contemporaine. Cependant, les fruits n’en sont pas moins bizarres et ambigus : Callot et Goya, s’ils ont été marqués, l’un par la guerre de Trente Ans, l’autre par la guerre d’Espagne, les ont traitées d’une manière qui ne laisse aucun doute sur leur sentiment ou l’intention de leur oeuvre. Quelle est, au juste, celle de nos Allemands ? S’agit-il, sous leurs pinceaux, de sinistres legs des âges sombres, que n’auraient atteints que les techniques de la Renaissance et non sa clarté, et qui perceraient sous l’effet de pulsions sauvages ? Peut-être. Mais la peinture religieuse est par essence didactique.

Quel est son message dans le cas présent ? Difficile à dire. À Byzance, une grâce impartiale éclairait le juste comme le pécheur en les incitant idéalement à se donner la main. Ici, c’est tout le contraire. Le bien et le mal, mêlés dans une même pâte sans levain, finissent par se confondre dans l’abjection ; et l’horreur qui en résulte chasse la pitié. La dignité et la tragédie s’envolent ensemble et l’on reste plongé dans l’incertitude : s’agit-il du martyre de saints ou d’une lente exécution de criminels ? Quel est le camp du peintre ? On ne sait.

Albrecht Altdorfer, autel de saint Sébastien, scène du martyr de Saint Florian, huile sur toile (1509-1516), abbaye de saint Florian, photo domaine public

Peut-être cette humeur imprégnait-elle l’air du temps. Des traces, très discrètes, s’en trouvent sans doute dans quelques-unes des peintures d’Altdorfer. Mais il surpasse ses contemporains du Danube comme l’oiseau-lyre les corneilles. Il était originaire de Regensburg. Je ne m’y étais pas encore rendu – en me dirigeant vers le sud à Ulm, je l’avais manqué – mais j’y suis allé depuis : voir cette ville aide à comprendre bien des choses. Là, au point le plus septentrional du cours fleuve, à cent trente milles en amont de l’abbaye de Saint-Florian, le vieux bastion qu’est Ratisbonne jette un pont sur le Danube qui vaut tous les plus beaux ponts du Moyen-Âge. Ces créneaux et ces clochers, environnés de légendes, dominent l’une des villes médiévales les mieux préservées et les plus authentiques du monde. Quiconque a erré dans ses rues comprend pourquoi les récits sacrés transformés par ses collègues en fables populaires deviennent des légendes sous sa main. Les épisodes de l’Écriture ‒ nulle part mieux illustrés que dans son grand retable de Saint-Florian ‒ revêtent tout à coup la magie et le lustre de contes de fées ; des contes de fées enrichis, qui plus est, par les fils d’or brillants de l’axe Mantoue-Anvers.

Albrecht Altorfer, autel de Saint Sébastien, scènes de la passion du Christ, huile sur bois, 1509-1516, abbaye de Saint Florian, photo domaine public

Sous l’entrelacement gothique de blancs et de gris froids qui abritent les scènes sacrées en Flandres, les personnages bibliques, parés des robes lilas, mûre, citron ou jaune vif qu’affectionnait Mantegna, évoluent ou prennent la pose avec une splendeur renaissante persuasive. Ponce Pilate ‒ en velours, sous un manteau bleu saphir orné de pompons et d’un col d’électeur mais coiffé d’un turban de calife ‒ se lave les mains entre une aiguière et une bassine d’argent, sous un magnifique baldaquin d’or blanc. Derrière les fenêtres en ogive, les oculi13, les carreaux biseautés, on voit monter les rochers nervurés tandis que les bois, les falaises et les nuages de Gethsemani14, encadrent un crépuscule incandescent et lumineux qui présagent Patenier15. Bien que les centurions soient des des chevaliers, en armure sombre, aucun orfèvre mortel n’a jamais façonné ces ailerons de casque, ces arabesques de métal, ces genoux nervurés et ces éventails aux coudes, même sur les enclumes d’Augsbourg ou de Milan durant le siècle de Maximilien. Ce sont les atours fabuleux qui devaient étinceler par la suite sur tous les quêteurs de Graal préraphaélites, les jambières et les gantelets des paladins des livres de contes de fées illustrés. Si l’on quitte les scènes bibliques pour les vies de saints, c’est la même atmosphère magique qui isole les chevaliers solitaires parmi des millions de feuilles et confronte saint Eustache et le cerf, avec sa croix prise dans la ramure, dans une forêt pleine de dangers et de charmes. Il est imprévisible. Huppée d’euphorbes et de patiences, une étable brille étrangement dans les champs, sous les reflets en grisaille de la Nativité. Les palais babyloniens enroulent leurs arcades de galeries capricieuses et transparentes de plus en plus haut au milieu des bancs de nuages. Palais qui respectent du reste les secrets de perspective rapportés par Dürer de Bologne et de Venise. Quelle époque enivrante ! Tout s’est passé comme si, du haut de la plus haute tour de Nuremberg, Dürer avait étendu une sorte de quadrillage géométrique au-dessus de la Franconie : géométrie qui ponctuait l’espace, étendait son damier sur les duchés montagneux, s’élançait à travers la Souabe, l’Autriche et la Saxe avant d’aligner des rafales de parallèles vers les évêchés souverains du Rhin.

La bataille d’Issos, dAlbrecht Altdorfer (1480-1538), huile sur bois, 1529 collection de la Pinacothèque ancienne, Munich, photo domaine public. Ce tableau qui se trouvait initialement à Regensburg (Ratisbonne) fut emporté par Napoléon qui l’accrocha au mur de sa salle de bain du château de Saint-Cloud. Il fut découvert par Friedrich Schlegel en 1803 au Musée du Louvre.

Je l’ignorais alors, mais certains de ses paysages campagnards ‒ solitudes dépourvues de toute référence biblique, sans rien d’humain, pas même un Icare dégringolant qui justifie leur existence ‒ sont les premières peintures de paysage pur de l’Europe. Ce n’est que bien des années plus tard que je compris, au cours d’un autre voyage, combien son paysage reflétait fidèlement le vrai Danube. Ce fut son extraordinaire Bataille d’Alexandre ‒ la victoire du conquérant sur Darius à Issos17 ‒ qui me mit sur la voie : je regardais vers l’amont à hauteur de Dürnstein (lors de ce voyage ultérieur), l’esprit occupé du grand tableau que j’avais récemment admiré, quand un éclair subit me révéla que la portion du fleuve dépeinte par l’artiste n’appartenait nullement à un fleuve asiatique, pas même au Granique18. Il s’agissait de la vallée du Danube dans les convulsions de l’une de ses nombreuses batailles. C’était certainement cela. Mais comment eussé-je pu le comprendre lors de cette première visite ? La bataille se déroule dans un crépuscule sanglant, au mois d’octobre, et les armées rivales, champs de blés balayés par le vent, hérissés de lances et fleuris des coquelicots des bannières, s’affrontent sous la lumière automnale. Au contraire, quand je le parcourus pour la première fois, le champs de bataille était assourdi par la neige, tous ses contours atténués et ses fanfares muettes.

Voyage et peinture ont beaucoup en commun, surtout ce genre de voyage. J’avais mille sujet de réflexion en traversant les vergers enneigés de l’abbaye ; et je m’apercevais, dans les champs silencieux qui leur succédaient, pour la centième fois depuis mon débarquement en Hollande, que ce voyage tout entier, jusqu’ici, avait été placé sous le signe d’un seul peintre. Quand il n’y avait aucune construction humaine en vue, je me sentais revenu à l’âge sombre du Moyen Âge. Mais dès que pointait une ferme ou un village, j’entrais dans le monde de Pierre Brueghel. Les flocons blancs tombant le long du Waal ‒ ou du Rhin, du Neckar ou du Danube ‒ les pignons à redents et les toits pleins de neige, tout cela lui appartenait. Les stalactites aussi, et la neige piétinée, les bûches empilées sur les traineaux et les paysans courbés sous la ramée. Quand les enfants, avec leurs cagoules et leurs cartables, quittaient en trombe la salle de classe dans un cliquetis de sabots miniatures, je savais par avance qu’ils ne tarderaient pas à se frapper les bras l’un contre l’autre pour se réchauffer, à souffler sur les mitaines et à dégager un espace pour fouetter leur toupie ou bien qu’ils dévaleraient un sentier pour patiner sur le ruisseau le plus proche ; et tout le monde, enfants, adultes, bétail et chiens, marchait dans le sillage de son haleine brumeuse. Quand la lumière hivernale se déversait faiblement par des fentes proches de l’horizon ou qu’un soleil orange se couchait derrière les branches gelées d’un taillis d’osier, l’illusion était complète… »

Patrick-Leigh Fermor, « Le Danube : ô saisons, ô châteaux, Le temps des offrandes », in Dans la nuit et le jour, À pied de Londres à Constantinople, Éditions Nevicata, Bruxelles 2016, traduction de Guillaume Villeneuve

Notes :

1 Matthias Grünewald, né probablement à Würzburg, en Bavière (vers 1475/1480-1528) et mort à Halle, en Saxe-Anhalt, est un peintre allemand de la Renaissance, contemporain d’Albrecht Dürer. Son oeuvre la plus célèbre, le retable d’Issenheim est d’une réalité presque excessive. « Grünewald semble nier d’avance tous les espoirs de la Renaissance humaniste, éprise d’ordre et de beauté. » (Charles Mengon, L’Univers artistique de J.-K. Huysmans, Paris, A. G. Nizet, 1977, p. 177)

2 Lucas Cranach l’Ancien (1472-1553), peintre allemand né en Haute-Franconie à Kronach. Peintre officiel de la cour de Saxe depuis 1505 jusqu’à sa mort, il a réalisé, entre autres, le portrait de Frédéric le Sage, celui de Charles Quint, des gravures illustrant des scènes bibliques et des portraits de Martin Luther. Il fut un des précurseurs de « l’École du Danube. »

3 Albrecht Altdorfer (Ratisbonne ? vers 1480-1540)

4 Point culminant de l’Autriche à 3778 m situé dans le massif des Hohe Tauern5, sommet autrichien (2488 m) à la frontière des Land du Tyrol et de Salzbourg

6 Point culminant (2962 m) des Alpes bavaroises et de l’Allemagne

7 Wildspitze, deuxième plus haut sommet autrichien (3770 m) après le Grossglockner situé dans le massif tyrolien de l’Ötztal

8 Cana, petit village situé au Nord de Nazareth. Dans ce village, Jésus fut invité à des noces avec Marie sa mère. C’est là qu’il accomplit son premier miracle.

Béthanie, village du Mont des Oliviers, à environ 3 km de Jérusalem, sur ou près de la route de Jéricho. Jésus s’y arrêtait souvent pour rendre visite à ses amis Lazare, Marthe et Marie.

9 Wolf Huber (1485-1553)

10 Joris-Karl Huysmans (1848-1907), romancier, critique d’art et littéraire

11 Il faut tout de même noter que les détails sordides et purulents d’Issenheim ont une raison mystique et médicale, valide bien qu’abstruse. Les moines antonins les avaient expressément stipulés dans leurs instructions au peintre. Ils destinaient le retable à leur hospice, voué à la guérison de la maladie de la peau et du sang, de la peste, de l’épilepsie et de l’ergotisme : si la peinture comporte tous ces détails réalistes, c’est parce que leur contemplation était tenue pour la première étape de la guérison des malades. C’était un acte religieux où, pensait-on, résidait la promesse d’une guérison miraculeuse. Note de l’auteur.

12 Tel en est le refrain : « De tristesse paré,/Mon sang, Homme,/Pour toi a coulé,/On ne peut le nier;/Mon corps bleu et blême,/De tristesse paré ». Note de l’auteur.

13 Ouverture ovale ou ronde pratiquée dans un mur ou une coupole

14 jardin ou oliveraie située sur le Mont des Oliviers où Jésus avait l’habitude de se retirer pour prier avec ses disciples. Le jardin de Gethsémané est connu surtout pour les événements survenus la nuit précédant la crucifixion, où Jésus a été trahi puis arrêté.

15 Mais sa perspective restait encore imparfaite ! Toutes ces parallèles s’éparpillent autour de la cible d’une convergence unique sans l’atteindre alors qu’un demi-siècle plus tôt, Brunelleschi et Alberti l’avaient préconisée. Le voyage des idées vers le nord était semé d’embûches. Note de l’auteur.

16 La bataille d’Issos, plus d’un an après la bataille du Granique, est la deuxième grande victoire d’Alexandre le Grand sur l’armée perse commandée par Darius III. Elle lui ouvre les portes de l’empire achéménide. Le lieu de l’affrontement est une plaine de Cilicie, en bordure du golfe d’Iskenderun, dans l’extrême sud de la Turquie d’aujourd’hui.

17 Granique, rivière de Turquie (Biga Çayı) ayant son embouchure dans la mer de Marmara près de Karabiga et sur les bords duquel a eu lieu le premier affrontement des armées d’Alexandre le Grand avec les troupes perses. Cette rivière (Granicos) est aussi l’un des vingt-cinq fils de Théthys et d’Océan dans la mythologie grecque et cité par Hésiode dans sa Cosmogonie.

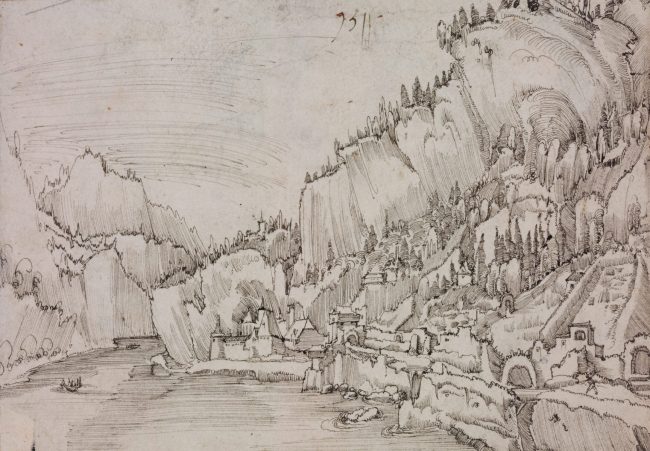

Albrecht Dürer, vue de Sarmingstein sur le Danube, dessin, 1511, collection Esterházy, photo domaine public

Bibliographie :

LEIGH-FERMOR, Patrick, Dans la nuit et le jour, À pied de Londres à Constantinople, Éditions Nevicata, Bruxelles 2016, traduction de Guillaume Villeneuve

MENGON, Charles, L’Univers artistique de J.-K. Huysmans, Paris, A. G. Nizet, 1977

ROSSI, Paul-Louis, Vies d’Albrecht Altdorfer, Peintre mystérieux du Danube, Bayard, Paris, 2009

GROLLEMUND, Hélène, LEPAPE, Séverine, SAVATIER SJÖHOLM, Olivia (sous la direction de), Albrecht Altdorfer, maître de la Renaissance allemande, Lienart Éditions, Musée du Louvre, Paris, 2020

Catalogue de la magnifique exposition organisée au Musée du Louvre du 1er octobre au 4 janvier 2021 en partenariat avec l’Albertina de Vienne.

Eric Baude pour Danube-culture, mis à jour février 2024